Вот уже несколько лет коллеги и друзья обращаются ко мне с просьбой прояснить множество атрибуций произведений искусства Малевичу. Некоторые из этих присвоений напрямую относятся к моему «Каталогу-резоне» (Париж, 2002 год), другие же относятся к нескончаемому потоку современных имитаций. Долгое время я предпочитал направлять свои силы и время на продуктивную работу, а не на полемику, которая чаще всего бесплодна, так как устроена таким образом, что вводит в заблуждение. Защита произведенияий Александры Экстер была еще одним камнем, который вжился в мою работу. Таким образом мне пришлось сделать тяжелый выбор.

Я воздержусь от комментариев по поводу невероятных атрибуций произведений искусства, которые являются частью ненавистной волны подделок, которые с конца восьмидесятых годов нахлынули на рынок искусства (из недавних: Тур, 2009 / Гент 2017-2018, и т.д.), и так же, некоторые «исследования», которые предлагают различные сомнительные интерпретации (математические, всяческого рода «научные» и прочие). Так же, я предпочитаю игнорировать самопровозглашенных «экспертов», созданий приземленной торговли ни разу не державших в руках подлинных произведений искусства Малевича, однако разглагольствующих самым неподобающим образом, но совершенно очевидно крайне заинтересованных. Другим об этом судить.

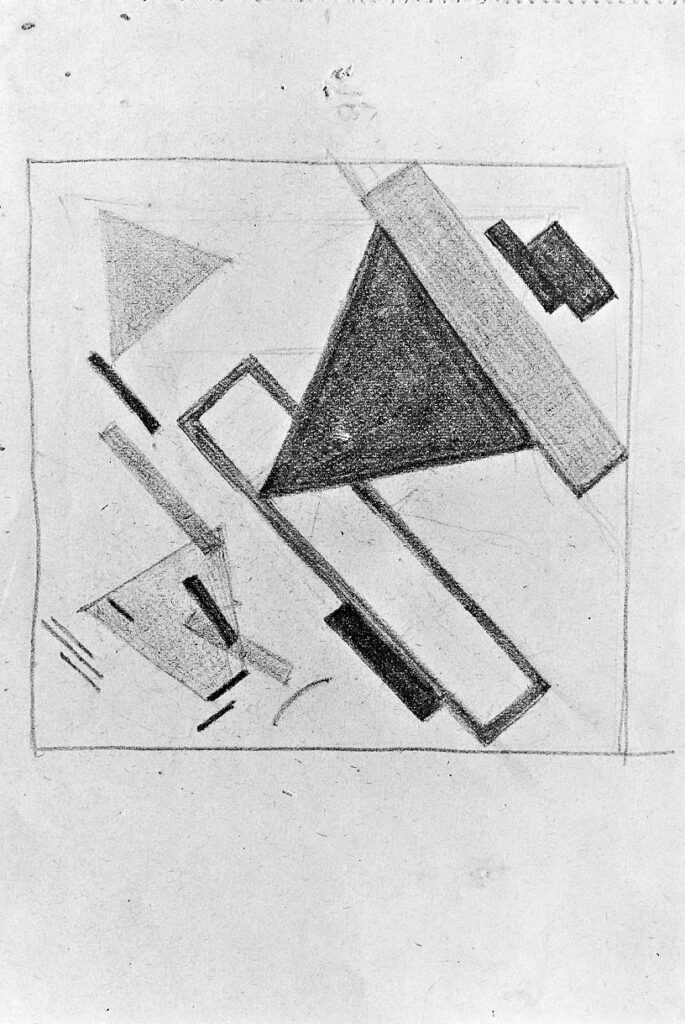

Замечу что публикация моего Каталога-резоне (Catalogue raisonné 2002) возымела извращенный эффект, предоставив репертуар потерянных и/или уничтоженных произведений, но вновь обретенных благодаря моей работе с историческими источниками, что значительно упростило новейшее производство некоторого количества картин, вдохновленных иллюстрациями принесенными в поток данным каталогом. Множество произведений, отмеченных как «потерянные» неожиданно, волшебным образом… появились «нашлись». В равной степени я буду игнорировать наивные подражания, такие как произведения на бумаге, приписываемые лучшим ученикам или товарищам Малевича, которые выставлял некий лавочник несколько недель назад во время ярмарки Paris Art Fair (2018) в Париже. В данном случае «производители» даже не удосужились состарить бумагу.

Комментарий оставленный здесь ограничивается только лишь критикой моего Каталога-резоне 2002-ого года, который я дополнил исследованием живописной техники Малевича. Изначально предназначенный для каталога-резоне, этот текст, извлеченный из-за нехватки места в последний момент из Каталога-резоне парижским издателем 2002-ого года, был опубликован только спустя пять лет в качестве главы №31 четвертого тома моей монографии Казимир Малевич, абсолютный художник, реализованной Издательством Талия в Париже в 2007-ом году. Английская версия этого текста появилась в 2008-ом году в журнале Atribus et Historiae1. Совсем недавно я имел удовольствие узнать что этот текст благоприятным образом привлек внимание одного из значительных ого английских журналoв — Art Watch GB2.

Критика, на которой я сосредоточусь, это прежде всего комментарии Троэльса Андерсена, одного из (но не единственного) первопроходцев в исследовании Малевича в 1960-ых годах (ср. его книгу The Leporskaya archive, Aarhus University Press, Aarhus, 2011). Данный автор обозначил ex cathedra, то есть неоспоримым образом и исключая любую дискуссию, некое количество рисунков и картин как не принадлежащих кисти Малевича. Однако во многих случаях, документация на которую ссылаются мои заявления о принадлежности Малевичу формально противоречит его словам. По примеру некоторых моих музейных коллег, совсем недавно получивших в качестве ответа его не-получение, я так же чувствую обязанность скорректировать в письменном виде, без возможности предварительных обсуждений и дискуссий, замечания и комментарии Т. Андерсена.

Недавнее дело, разветвления которого похоже повязли в грязном подземелье рынка подделок, обязывает меня возобновить развернутую аргументацию в момент редактирования моего Каталога-резоне и в особенности продолжить и развить ее. Все это будет иметь место в публикации, которую я уже анонсировал3, хотя бы пока и косвенно.

* * *

Для начала необходимо чтобы я напомнил что вне коллекций и публичных и частных архивов (таких как личные документы Ганса фон Ризена оставшихся вне собрания документов, приобретенных музеем Стеделейк в Амстердаме), мой труд прежде всего основывается на материальном изучении картин и, в не меньшей степени, на конкретных материалах, находившихся в инвентаре из того, что осталось от мастерской Казимира Малевича, например те, что были сохранены его учеником Николаем Суетиным и после смерти последнего в январе 1954, были сохранены Анной Александровной Лепорской (1900-1982), которая в 1920-ые годы была неофициальной ассистенткой Малевича, так же будучи его ученицей в

ГИНХУКe (Государственном Институте Художественной культуры в Ленинграде). Именно благодаря моим многочисленным разговорам с Анной Александровной я узнал много важных деталей касательно живописной практики Малевича, а так же его метода классификации рисунков, логику которого Анна Александровна открыла мне в один прекрасный день. Она и сама участвовала в этой классификации подписывая под руководством Малевича некоторые рисунки с задней стороны латинскими буквами и цифрами. В середине 1920-ых годов Малевич из педагогических целей ввел новую классификацию рисунков, то есть реинтерперетацию его супрематического пути.

Судьба архивов художника к которым принадлежит довольно большая часть рисунков достаточно сложная, так как множество документов исчезлo во время полицейских обысков осенью 1930-ого года4 (Например все то, что имело отношение к его польским контактам, в том числе его переписка со Стржеминским, Пшибосьoм, Пайпером и другими).

Значительная часть рисунков была вывезена в 1955 Николаем Харджиевым, который по этой причине был вознагражден глубокой ненавистью Анны Александровны. Совсем маленькая часть документов, в том числе несколько рисунков, оставалась до смерти художника в руках его вдовы, Натальи Андреевны (1902-1990), которая будучи травмированной вторым тюремным заключением художника (в 1930-ом году) до конца своих дней5. категорически отказывалась говорить о нем. Другие документы остались у вдовы Ильи Чашника – Сесилии Гродневой (Чашник) (1907-1973). Дружеские отношения которые связывали меня с сыном Чашника (Илья Чашник, сын 1929-1977), архитектором по призванию, интеллигентным, невероятно благородным человеком, полностью посвятившим себя памяти своего отца и Малевича, очень сильно помогли мне ориентироваться в том, что я бы охарактеризовал как «семейный лабиринт», состоящий из Анны Лепорской, сына Чашника и дочери Суетина, Нины Николаевны (1939-2016), которая была так же супругой Чашника-сына.

Во вступлении к Каталогу-резоне, я вкратце представил самую существенную часть часть вопросов относительно документации, но я с сожалением констатирую тот факт, что в основном люди только рассматривают картинки, но не читают комментарии и еще в меньшей степени читают мое предисловие.

* * *

Большая часть произведений, которая до конца лета 1969-года все еще находилась в руках Анны Александровны, но и так же в других русских коллекциях, была занесена в каталог Мирославом Ламачом (1928-1992), одним из лучших историков искусства своего поколения и в частности превосходного знатока кубизма (он опубликовал множество книг по этой теме). Он был одним из первых, кто интеллигентным образом приподнял завесу супрематизма. Его работа по документации того, что осталось от ателье Малевича (а в последствии Суетина, Лепорской) была дополнена с помощью пражского фотографа Кареля Куклика6. Помимо его качеств фотографа, которые признаны уже десятилетиями, Куклик, точный человек с неоспоримой моральной и профессиональной прямотой имел большое преимущество в том, что хорошо владел русским языком. Ни один раз он служил переводчиком и взял на себя обязанность не только фотографировать произведения, что он делал с настоящим мастерством, но также и инвентаризировать рисунки, записывая своей рукой все фактические сведения, на маленьких конвертах, внутри которых хранились негативы (Именно на сегодняшний день они являются частью моего личного архива).

В 1980-ых мне довелось несколько раз повстречать Куклика в Праге, так как начиная с 1979-ого года (начало моей работы над монографией и Каталога-резоне), по моей просьбе он предоставлял мне все фотографии произведений Малевича и его учеников, которые мне были необходимы. В последствии, он передал негативы Мирославу Ламачу. В середине 1980-ых годов, Ламач, чувствуя себя заболевающим и по этой причине оставившим работу над супрематизмом, в свою очередь передал мне всю эту документацию.

Как рассказал мне Куклик во время нашей последней встречи, которая прoизошла в Праге 20-ого ноября 2012-ого7 года, летом 1969-ого года в Ленинграде когда он лишь кончaл фотографировать и инвентаризировать произведения Малевича и его учеников в, Ламач уже покинул Ленинград для того, чтобы приехать в Москву. Он уточнил, что в конце данной работы, законченной в номере отеля, Анна Александровна принесла ему туда последние рисунки для того чтобы он их сфотографировал. Куклик, в 2012-ом году, снабдил меня множеством уточнений касательно его работы, в том числе, фотоаппарат, который он использовал, а также конверты (7 х 11 см), в которых лежали негативы. Во время нашей встречи он также ответил на мои вопросы касательно происхождения большей части рисунков, и он формально подтвердил, что он получил их прямо из рук Анны Александровны для того, чтобы их сфотографировать. Вот один пример: в конце последнего дня работы, она в качестве личного подарка преподнесла ему два рисунка (один супрематистский и один пост-супрематистский) и так же попросила его взять рисунок, предназначенный для Ламача (номер S-249) и второй для Иржи Падтры (S-110, в моем каталоге, произведение, которое на сегодняшний день принадлежит Пражскому Национальному Музею). Я очень хорошо знаком с обоими рисунками, но в особенности я прекрасно знаю рисунок S-249, так как неоднократно видел его в 1980-ые годы на рабочем столе Мирослава Ламача (я вынимал его из рамки, держал в руках и т.п.) Однако эти рисунки фигурируют в списке инкриминируемых произведений Андерсена и соответственно охарактеризованы им как « не входящие в архивы Лепорской», и это заявление, по обыкновению Андерсена, никак не аргументировано ни документально, ни стилистически.

Более того, его отсылки касательно путешествий Ламача и Падрта в Россию (в то время в Советский Союз) так же неверны. Т. Андерсен ссылается на письмо Ламача датируемое 1975-ым годом, в котором идет речь о том, что Ламач думает, что не будет больше выезжать за пределы Чехословакии (это действительно было так, вот только в 1975-ом году, не раньше, так как именно в этот момент репрессия пражских «диссидентов» приняла новый оборот). Датский интерпретатор при таком раскладе делает заключение (почему?), что в последний раз Ламач приезжал к Лепорской в 1967-ом ( sic !) году, тогда как, согласно информации, которую мне предоставила Анна Ламачова, вдова Мирослава Ламача, которую я попросил в 2012-ом году перепроверить даты всех путешествий, сверившись со штампами в паспорте Мирослава Ламача, он регулярно приезжал в Советский Союз, начиная с апреля 1965-ого года и заканчивая 1974-ым годом. Помимо прочих направлений, он каждый раз посещал Ленинград в 1965-ом, 1966-ом, 1969-ом, 1972-ом и в 1974-ом годах. Нам остается только подытожить что сведения Троэльса Андерсена ограниченные, неполные и заключения, которые он делает на их основе, соответственно должны быть пересмотрены.

Чтобы закончить с документами и рисунками из наследства Лепорской; в 1991 году, в квартиру на улице Белинского, 11 (куда я всегда заезжал с визитом, и которая была продана спустя много лет после смерти Анны Александровны), меня позвали люди, которые занимались ее наследством для того чтобы рассортировать и упорядочить оставшиеся документы и рисунки.

В конце зимы 1991-1992 годов, в течении недели я, снабженный по моей просьбе, как я думал, единственным предметом, который мог бы мне понадобиться, ксероксом, разбирал этот архив, заперевшись в квартире в зимнем Ленинграде.

Во время этой трудоемкой недели, помимо различных документов и рукописей я так же обнаружил несколько небольших супрематистских и символистских рисунков гуашью и акварелью, которые я видел впервые в жизни. Благодаря данной ситуации, я крайне неожиданным для себя образом узнал о существовании некоторых копий: это был важный урок об атрибуции произведений искусства, который в последствии в значительной степени8послужил мне. Во многих случаях, я должен был решить, какие рисунки следует приписать Малевича, а какие Ермолаевой или же Суетину. Это был хороший опыт, строго визуальный выбор, который был сделан исключительно на основании моих стилистических знаний.

В своих комментариях Т. Андерсен постоянно ссылается на суждения Анны Александровны, что я воспринимаю как неоспоримый факт опыт, учитывая и принимая во внимание ее сомнения и пересмотр мнения, которые иногда имели место. Я так же помню, что она пришла к супрематизму в момент (двадцатые годы), когда Малевич сам реинтерпретировал свое творение, добавлялся один слой стилистического размышления к другому.

Мы так же не можем забывать о том, что для многих учеников Малевича, во время многих десятилетий после смерти мастера, их взгляд претерпел некую деградацию, которая была вызвана эстетической цензурой многих десятилетий «соцреализма», то есть живописи, которая противоречив постулатам современного искусства, так же делала их более сложно читаемыми. Это я смог заключить исходя из моих контактов с другими учениками Малевича, такими как Лазарь Хидекель или Евгения Магарил, с которыми мне удалось познакомится.. Разговоры с этими свидетелями, уже на втором уровне, также как и с Николаем Ивановичем Харджиевым, вдохновенным интерпретатором, (но не менее тенденциозным), привели меня к тому, чтобы насколько это возможно, учитывать это множество фильтров визуальной интерпретации.

***

Любопытнейшим образом Т. Андерсен, умалчивает о собрании рисунков удручающего качества, которые были опубликованы А. Туровским в журнале Центра Жоржа Помпиду в 1987-ом9 году, и которые ранее множество раз всплывали на европейском рынке искусства. Не из-за того ли, что имя Андерсена фигурирует в “научном” комитете журнала? Тот же польский автор должен был снова опубликовать эти рисунки карандашом (на этот раз в цвете!) в книге, выпущенной в 2004-ом году и которую я не могу описать иначе как «странной10». Эта вторая публикация так же не была снабжена комментариям Андерсена.

Другое упущение, на этот раз в области стилистического анализа: среди рисунков, которые я опубликовал, я совершил ошибку (а может быть, и другие?), присвоив Малевичу рисунок, который согласно стилистическим характеристикам должен был бы принадлежать руке Лисицкого, что было мной обнаружено при недавней работе с произведениями последнего. Происхождение произведения неоспоримо. Впоследствии у меня ни разу не возникало проблем с его аутентичностью. Я всего навсего ошибся в атрибуции, так как я с доскональной точностью следовал указаниям, которые мне дал владелец работы. Каждый день мы чему-нибудь учимся.

Я опубликую большее количество информации по теме моего «Каталога резоне », когда я закончу работу с картиной « Красный и черный квадраты » (S-141, ранее коллекция Хак). Будучи знакомым с данной картиной с 1973-го года и имея возможность изучать ее тщательно и так долго, как мне было угодно, я, как и ранее, остаюсь убежден в ее несомненной аутентичности. Однако, совсем недавно эта картина была неожиданным образом признана “ дезатрибуированной» 11 и, в этом я убежден, была ошибочно выведена из инвентарного списка работ Малевича (Как и много лет тому назад, Андерсен занимает ту же позицию в своей книге 2011-ого года). В настоящий момент, я нахожусь в процессе подготовки моей аргументации и комментариев на данную тему.

В заключении, хочу заявить, что, не считая всего нескольких исключительных изменений, на сегодняшний день я поддерживаю все атрибуции в моем Каталоге резоне 2002-ого года. Я подтверждаю рисунки, о которых Андерсeн заявляет, как о “пражских”, так как на данную тему я множество раз общался с Ламачом, с Падртой, совсем недавно с Кукликом, и так же с Ильей Чашником-сыном. Я бережно и сердечно храню воспоминания об этом человеке, так как в 1976-ом году в Ленинграде мы вместе пережили множество исключительно трогательных и волнующих моментов. Тогда, помимо прочих поднятых вопросов, обсуждались и те, что касаются рисунков, о которых Андерсен отзывается как о “пражских”, а также вопросы моих взаимоотношений с Лепорской; я последовал советам Ильи Чашника.

Идея о составлении подобного Каталога-резоне была мне предложена в 1980-ом году первым немецким издателем моей монографии, Господином Шабом, владельцем издательства PVA в Ландау, человеком особенно привязанным к жанру «каталог-резоне». Эта продолжительная работа, полная бесконечных стилистических пересмотров, наконец появилась на французском языке только в 2002-ом и в 2007-ом годах. Помню, как в самом начале этой работы я сомневался в то время, смогу ли я исполнить подобную задачу ? В особенности, я вспоминаю мой разговор в Москве в восьмидесятые годы с моим покойным другом Василием Ракитиным, одним из редких моих коллег, занимающихся исследованиями12 того же рода, что и я. Он тогда привел следующий аргумент: » через десять или пятнадцать лет, будет существовать множество произведений, которые будут приписаны Казимиру Малевичу, и само собой они будут – явно — поддельными. На сегодняшний день подделок не существует, и у тебя есть доступ к подлинной документации из мастерской художника. Без сомнений,, тебе нужно выполнить эту работу.», сказал он мне. Признаюсь, он был совершенно прав.

______________________

[1] ср. Nakov, А. « Devices, Style and Realisation : Professionalism in Malewicz’s Painting Technique » in Artibus et historiae, n° 57 (vol. XXIX), IRSA Publishers, Вена- Краков, 2008, стр. 183-239 (перевод на английский главы 31 (том IV) Kazimir Malewicz, le peintre absolu (Казимир Малевич: абсолютный художник), Thalia édition, Париж, 2007 [2] ср. Alexander Adams« Malevich’s Restaurations questioned » в Artwatch UK, N° 28 London Winter 2012, стр.19-20. [3] ср. Hack Foundation’s “Lesebrief” (из Фонда Hack’a) in Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 29.11.2017. [4] Досье Малевича, если они все еще существуют, то вне доступа, что подтвердил Виталий Шенталинский, специалист по данной теме.[5] Я лично имел опыт, позвонив ей в дверь в 1988 или 1989 годах. Это была странная и незабываемая беседа, сквозь… закрытую дверь. [6] Kříž, Jan Karel Kuklík. Prague : České muzeum výtvarných umění (издания чешского Музея декоративных искусств, 1997 и Karel Kuklík Krajiny návratů (Пейзажи взамен) Прага, 2004. [7] По моей просьбе он позже составил письменное свидетельство, датированнoе 10-ым февраля 2013-ого года. [8] Некоторые из этих копий появились (без данного уточнения) в 2002-ом году во время московской выставки, к которой принадлежал каталог составленный А. Шацких. [9] Ср. Andrzej Turowski, “ Modernité à la russe ” in Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, n° 19-20, Paris, juin 1987, p. 110 et ss. (Туровский, А. “Современность по-русски” )в, Париж, июнь 1987, стр. 110). Я внес это уточнение в библиографию моей монографии 2007-го года. [10] Cр. Andrzej Turowski, (Туровский, A.), Malewicz w Warszawie: rekonstrukcje i symulacje, (Малевич в Варшаве – реконструкция и симуляция) Краков 2002. (Несмотря на стояющую дату « 2002 », данная книга была опубликована только весной 2004-го года). [11] “Die 50-Millionen Fälschung ” статья подписанная Питером Брорсом и Сюзанной Шрайбер в Handelsblatt № 217 Дюссельдорф, 10-12 ноября 2017, стр. 59. [12] В последствии, когда в начале 1990-ых годов, он загорелся взяться за подобную работу с произведениями ближайших учеников Малевича, именно я убедил его взяться за это дело, так как я знал, что задача которую он мне предложил слишком тяжела для одного человека.

Добавить комментарий