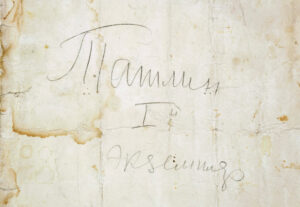

La visite à l’exposition Tatline du Musée Tinguely de Bâle m’a plongé dans la réflexion suivante : je me suis mis à la place d’un jeune visiteur dont ce serait le premier contact avec l’œuvre de Tatline, œuvre que l’on n’a pas vue en Europe occidentale depuis une vingtaine d’années. Je me suis alors demandé quelle impression ce novice à « l’œil innocent » garderait de cette exposition et, en particulier, de la création abstraite des années 1914-1917, notamment les fameux reliefs et contre-reliefs qui constituent une section importante, probablement la plus importante, de cette exposition et auxquels une place de choix est également dévouée dans le catalogue.

Or, dans la partie consacrée à la création abstraite et aux reliefs de l’exposition de Bâle, on ne voit, à deux exceptions près, que des reconstructions (une bonne douzaine si non plus). Soyons clairs : une reconstruction réalisée des dizaines d’années après la mort de l’artiste ne remplacera jamais l’original ; elle constitue incontestablement une interprétation. Alors laquelle ? Je parle en connaissance de cause puisqu’en en 1975, j’ai réalisé des reconstructions de sculptures constructivistes d’un contemporain de Tatline. L’artiste, Vladimir Stenberg, était bien vivant et, à ma demande, a réalisé les plans détaillés des pièces. J’ai poussé l’investigation jusqu’à lui demander la nature des outils qu’il avait utilisé… J’ai essayé ainsi de discuter avec lui les détails de ces reconstructions. Sans grand succès. J’ai rapidement compris à quel point il s’agissait d’interprétations de l’artiste lui-même, qui, un demi-siècle après la réalisation de ces œuvres, était loin des préoccupations qui étaient à l’origine de ce travail. Et je n’insisterai jamais assez sur l’aspect « historique » si non théorique de ma propre démarche, elle aussi – et combien ! – interprétative.

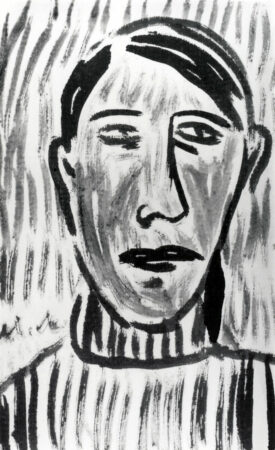

Or, plusieurs œuvres abstraites de Tatline, y compris le seul relief survivant de l’hiver 1914-1915, manquent non seulement à l’exposition de Bâle, mais aussi au catalogue de l’exposition de Bâle. Comparées à l’extraordinaire lyrisme du travail tatlinien, à la finesse linéaire, à la transparence toute métaphysique de ses pièces des années 1914 et 1915, d’une réalisation plastique qui, comme toute grande envolée stylistique, arrive aux limites de la « maniera », les reconstructions que l’on voit à Bâle sont d’une redoutable lourdeur. À mes yeux, aujourd’hui en tant que reconstructions, elles datent indiscutablement. Face aux deux ou trois photographies originales de l’époque (par chance, elles existent et sont incluses dans l’exposition), on se rend compte de la brutalité passive des reconstructions, une lourdeur fort éloignée de la légèreté sibylline du travail de Tatline (il suffit de comparer les reconstructions aux dessins contemporains de l’artiste et même à ceux des années 1920).

En examinant ces reconstructions, on comprend que la vision de l’œuvre de Tatline qu’elles proposent aujourd’hui est passée par le filtre des strates historiques qui se sont superposées à notre connaissance (Dada, Schwitters, etc.), et ce jusqu’aux traces des destructions brutales de la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas dire par ceux du « nouveau réalisme ». Doit-on évoquer Tapiès ?

Le catalogue de l’exposition réserve d’autres surprises car on y trouve, à titre documentaire, des œuvres dont l’attribution à Tatline a été révisée dès le milieu des années quatre-vingt (cat. N. 30, p. 86). Quant au relief de l’ancienne collection Costaki (aujourd’hui à la galerie Tretyakov de Moscou), il serait indispensable de faire savoir clairement que cette pièce – probablement de Tatline – est incomplète (sinon pire), donc mutilée. (Et d’ailleurs, pourquoi a-t-on inversé le sens de son accrochage ? Voilà une question d’importance pour d’autres œuvres de la même école – celles de Malewicz, par exemple – à laquelle je vais revenir bientôt).

La réflexion culturelle, et donc forcément idéologique (nous sommes ici dans l’interprétation), n’est complétée par aucune étude formelle, analytique, aucun examen dans le domaine de l’origine stylistique des formes et de leur situation historique et artistique.

Pour dire clairement, aucune véritable investigation philologique – des formes – n’a trouvé place parmi les nombreux commentaires de reliefs de Tatline qui figurent dans le catalogue. On aurait été certainement bien inspiré de reprendre en 2012 le filon analytique initié par l’étude d’Edward Fry (1983) au lieu de se contenter de gargarismes théoriques, si prisés aujourd’hui. Mais pour percer cet écran de fumée, il faudrait bien connaître le vocabulaire pictural du cubisme et celui du futurisme, sources que Tatline reconnaissait parfaitement. La seule pratique de la bibliographie russe (et encore !) ne suffit pas…

Au crédit des organisateurs, je dirais qu’heureusement des pièces comme le malheureux « relief bleu » (de la pseudo-collection « Kurt Benedict ») et d’autres œuvres « posthumes » ont été évitées, piège récurrent et aujourd’hui malheureusement plus fréquent que jamais et où, suite à d’autres « enthousiastes », des revues dites « sérieuses » telles la Burlington Magazine (janvier 2009) sont tombées.

Je relisais tout récemment Le mythe de Sisyphe d’Albert Camus. Discourant sur l’aspect éphémère de notre existence et donc sur celui de la mémoire, il dit que dans dix-mille ans, le nom de Goethe ne sera probablement connu que de quelques « archéologues », rarissimes spécialistes des « époques anciennes ». Je dirais que l’œuvre de Tatline, l’œuvre véritable, dont les reliefs ne sont que le corps lumineux de l’iceberg artistique qui a marqué l’avènement de l’art moderne, a connu ce sort immédiatement après la réalisation de ces derniers (1914-1916/1917). La cruauté du XXe siècle, qui s’est attaqué violemment à la mémoire, oblige tout historien de l’art à lire et relire Orwell.